12.18.2023

テーマを決めて試合を見返すと課題が見つけやすい。ゲームの課題をトレーニングに落とし込む分析の実践方法

指導をする上で、チームや個人をレベルアップさせるために必要なのが「分析」だ。しかし「試合を見て、どう分析すればいいかがわからない」「分析はできるけど、トレーニングにどう落とし込めばいいの?」といった悩みを持つ人も少なくないだろう。

そこで前回より、「サッカーコーチのコーチ」として活動中の倉本和昌氏による「試合の現象や課題を、トレーニングに落とし込むゲーム分析の実践方法」を紹介中だ。

後編では「分析に基づいたトレーニングの構築方法」をテーマに、どのようにしてトレーニングを組み立てていくのかに迫っていく。(文・鈴木智之)

「テーマに合わせて、試合を見ることが大切です」(倉本氏)

「分析に基づいた、トレーニングの構築方法」について、倉本氏は「テーマに合わせて、試合を見ることが大切です」とアドバイスを送る。

「トレーニングを通じて、落ち着いてボールを動かすことやビルドアップに取り組んでいるのだとしたら、そのテーマに合わせて試合を見ましょう。ミスの指摘ばかりをしても意味がないので『攻撃、守備に関して、どういう試合を望んでいたか』『実際の試合ではどうなっていたか』を軸に、映像を観ると良いと思います」

さらに倉本氏は「お父さんコーチで、平日は仕事が忙しくても、どこかで時間を作って『来週のトレーニングは、何をしようか』と考える時間を作りましょう」と投げかける。

ただし、プランに囚われすぎてもいけない。その匙加減が、コーチとしての腕の見せどころだ。

「プランニングは大切ですが、それよりも、選手たちがトレーニングに集中して、真剣にやっているのか。そこを気にしたほうがいいでしょう。細かい話ですが、メニューとメニューの間のセッティングに時間がかかると、トレーニングのテンポが下がります。いつゴールを運ぶかといったことも踏まえて、無駄な時間をなるべく削って、トレーニングに集中する環境を作り出しましょう」

トレーニングを考えやすくする6個のテーマ

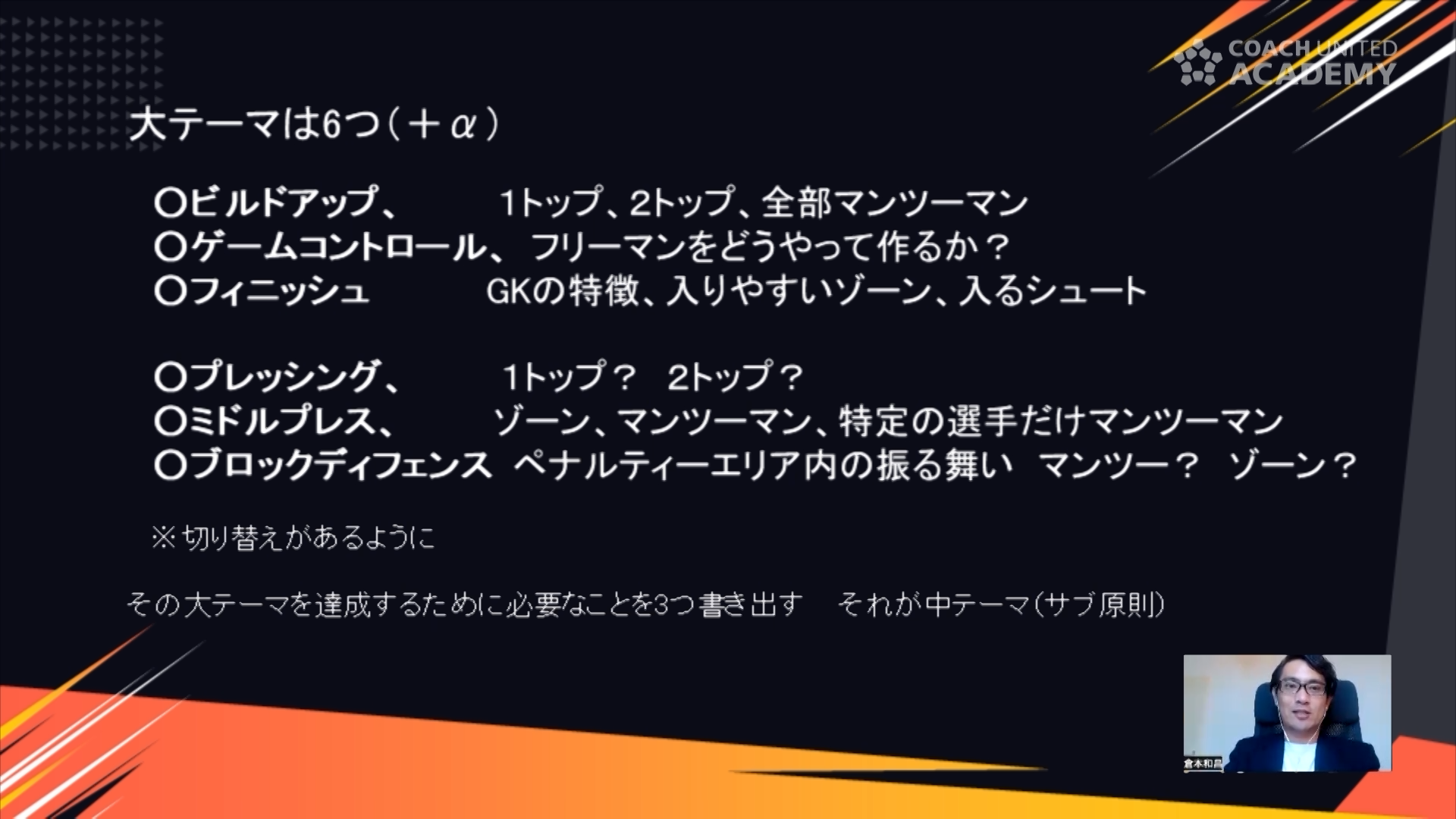

これらを踏まえた上で、サッカーの原理原則である「ゴールを決める」「ゴールを守る」「ボールを奪う」という視点から「6つの大テーマ」を紹介。

「それがビルドアップ、ゲームコントロール、フィニッシュです。これらは、それぞれゾーン1、ゾーン2、ゾーン3とあり、どの状況でも攻める側と守る側に分かれているので、攻守を含めて、3つのシチュエーションで6個のテーマがあるというイメージです」

ビルドアップする攻撃側に対して、妨害を行う守備側がいる。ゲームコントロール、フィニッシュの局面も同じだ。それらを合わせて分けると、6個のテーマになる。

「ビルドアップであれば、相手が1トップなのか2トップなのか。マンツーマンで奪いに来たときはどうするか。それらを、どの順番で、どのタイミングで指導するのか。ゲームコントロールであれば、中盤でのプレーを軸に、どうやってフリーマンを作るのか、どこにスペースができそうなのか。フィニッシュであれば、シュートが入りやすいゾーンはどこかなどを指導していきます」

このように6個のテーマを選定し、それに対して、どのようなトレーニングをするかを考えていくと、組み立てやすくなるという。

「1週間のトレーニングが3回あるとして、大テーマをひとつ選びましょう。それがビルドアップであれば、ビルドアップができるようになるために必要なことを3つ書き出します。その3つを達成するためには、それぞれ何が必要なのかを再度書き出していきます」

このように、テーマから要素を分解すると、トレーニングを筋道立って発展していくことができる。指導もしやすく、選手にとっても理解しやすい流れができるはずだ。

「大テーマ、中テーマ、小テーマと組み立てていくと、トレーニングがどこまで積み重ねられているかや、達成度などの進捗もわかりやすくなると思います。そしてトレーニングの最後に行うゲームで、選手たちにどのようにプレーしてほしいかをイメージし、そこから逆算してメニューやウォーミングアップを考えるといいと思います」

試合を振り返って出た課題と、次の試合で戦う相手との違いを認識する

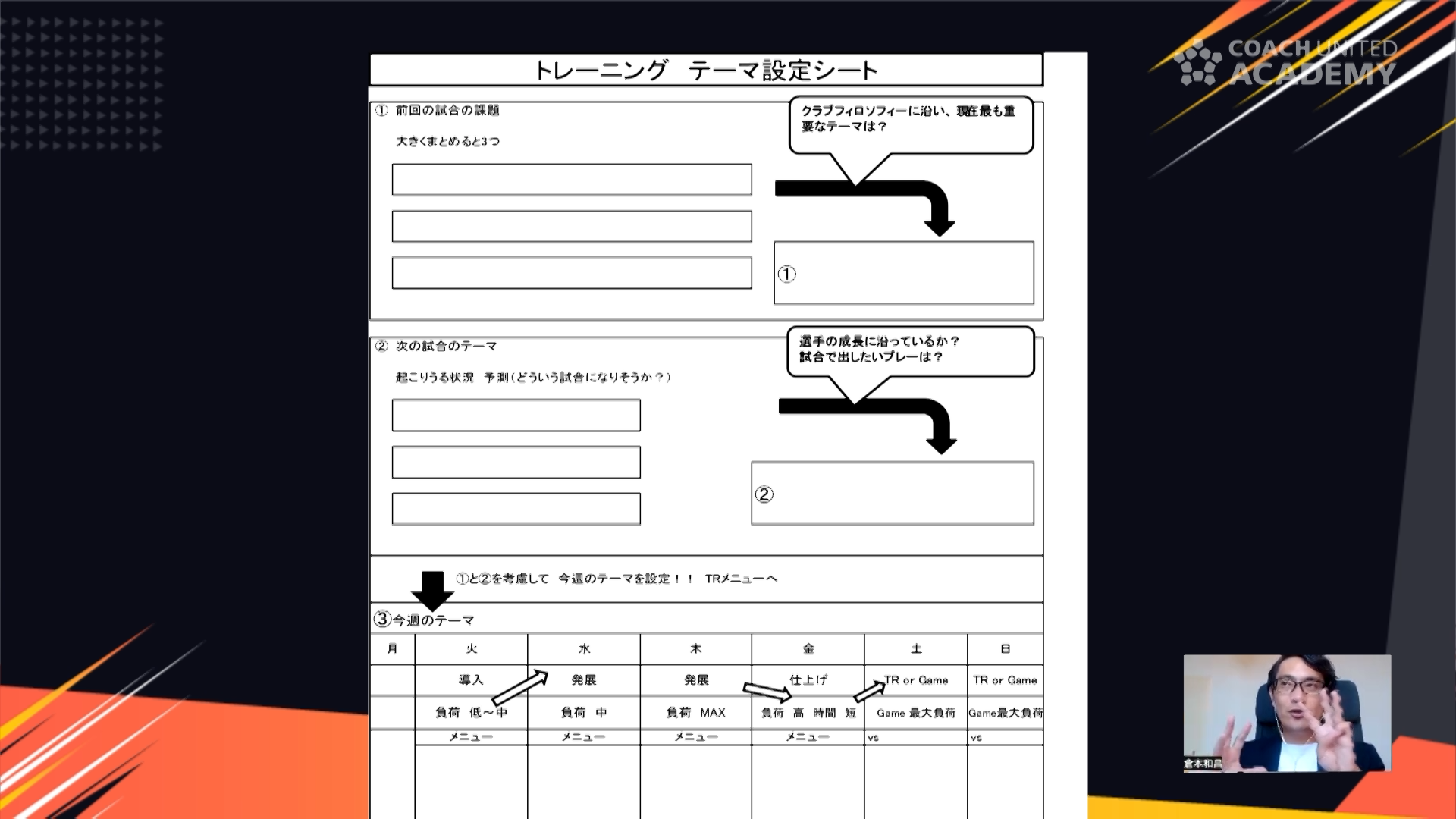

サッカーコーチのコーチとして活動する倉本氏は、チームのサポートも行っている。その中で「トレーニングのテーマが決められない」という相談があったという。

「そこで、僕が作った『トレーニングテーマ設定シート』をもとに、試合を観ました。まず映像を観て、気になったところを書き出します。その中から、課題を3つ書き出します。最後に、その3つの課題のうち、クラブの哲学、コンセプトと照らし合わせて、これがいちばん大切なのではないかということを決めました」

ここでポイントになるのが、前回の試合を振り返って出た課題と、次の試合で戦う相手との違いを認識すること。

「前回の試合の反省が、『前からプレッシャーに行ったけど、はがされてボールを奪えなかった』だとします。ですが、次の対戦相手も同じようになるとは限りません。もしかしたら、こちらがボールを保持する時間が長く、前からプレッシャーに行く場面がそれほどないかもしれません」

そこで、次の試合の対戦相手のプレーを観て、どのような試合展開になりそうかを予測し、3つの要素を挙げていく。

「こういうことが起こりそうだ。こうしたいな、もしかしてこうなるかもしれないなど、3つ挙げます。その中から、現時点の選手の成長段階に合っているもの。または試合でこういうプレーをしてほしいという、指導者自身が重要視しているものを1つ選びます」

そうすることで、前回の試合の反省を踏まえた課題が1つ。そして、次の試合を見据えた課題が1つ抽出された。

「この2つの課題を考慮して、1週間の練習メニューを考えていきます」

動画では他に「週に3回練習ができるとしたら、導入、発展、仕上げと考える」といったことや「縦型システム、横型システムにおける、やりやすいプレーとやりにくいプレー」など、指導をする上で知っておきたい情報が詰め込まれている。

指導者として成長するための知識に加えて、具体的なハウツーやマインドにも触れられているので、ぜひ動画を観て、指導のレベルアップに役立ててほしい。

▼▼COACH UNITED ACADEMY 会員の方のログインはこちら▼▼

【講師】倉本和昌/

サッカーコーチ専門コーチ。高校卒業後、スペインのバルセロナに留学。アスレチック・ビルバオにて育成の仕組みについて学び、スペイン公認上級ライセンスを日本人最年少で取得。帰国後は湘南ベルマーレ南足柄、大宮アルディージャのアカデミーでコーチを務め、2018年よりサッカー専門コーチとして独立。Jクラブ、大学、高校、町クラブ、幼児など様々なカテゴリーのコーチをサポートしている。2021年12月から家族5人でオランダへ移住し、ヨーロッパのサッカーの様々な情報を発信している。

取材・文 鈴木智之